6-3 はじめの一歩

新たに知りあった人に職業を聞かれて「家で翻訳の仕事をしています」というと、ほとんどの方が「え?」という顔をされます。「翻訳なんてそんなに仕事あるの?」「どこからもらうの?」と思われるようですが、あるところには、あります。

ただ、やはり翻訳会社はどこも経験者を募集していますし、初心者は一体最初はどこで仕事を見つければいいの?という疑問も分かります。

私も最初からフリーランスではありませんでした。派遣社員として企業内で1.5年+4年、合計5年半ほど翻訳の仕事を経験しています。机上の勉強だけでは身につかなかっただろうと思うことも学び、良い経験をしました。ですから最初は企業内の翻訳者として働くことをお勧めします。

企業内(インハウス)の翻訳者の仕事は、語学系に強い派遣会社なら求人があります。

私が住んでいる東海地方は自動車系、航空系の技術翻訳の需要がかなりあります。

首都圏ならITやソフトウェア、金融関係はかなり需要があるのではないでしょうか。

また、「アメリア」などの翻訳者ネットワークにもインハウスの翻訳者の求人が掲載されています(求人情報の閲覧は有料)。

最初に働いた企業での知識の蓄積が強みとなって、専門分野となり、後にそれを活かしてフリーランスとして活躍している翻訳者も少なくありません。

2017年6月29日木曜日

6-2 ウェブサイト作成ツールを選ぶ

6-2 ウェブサイト作成ツールを選ぶ

ウェブサイトの作り方の詳しい話は、専門性の高い方に譲りますが、参考程度に、私が実際にウェブサイトを作った時のことをご紹介しておきます。

私の個人のウェブサイト「オフィスYKR」のページは、

・Jimdo

というサービスを使っています。

私がウェブサイトを開設したのは2011年ですので、当時はこのサービスが初心者にとって一番使いやすいもののひとつでした。

それから6年経っていますから、その間に類似のサービスは飛躍的に増加しました。

上記の他にも「ウェブサイト 無料」と検索すると無数にヒットします。

代表的なもので

・WIX

・さくらインターネット

・FC2ホームページ

などがあり、その他にもferret のようなIT系のメディアで無料ウェブサイト作成ツールについて紹介した記事 (ホームページ作成に使えるのはどれ?無料で簡単に作れるツール15選) が掲載されています。

無料で使える機能は限定的で、より高度な機能を使いたい場合に有料となる、というケースが多いようです。自分のニーズに合わせて選ぶとよいと思います。

ちなみ私が使っているJimdoは、無料プランだとアクセス解析ができないので、そこがネックです。

アクセス解析のために有料プランにアップグレードするか、他のウェブサイトに移るか、検討中です。あるいは、アクセス解析はブログの方でできているからと諦めるか...。そのあたりもこれからウェブサイトを開設する人は要検討かもしれません。

また、ウェブサイト宛てに連絡が来た時は、携帯電話にも通知が来るように設定しておく(後述)のをお勧めします。新規顧客獲得を目的としたウェブサイトであるのに、新しいお客様からの連絡にすぐ気がつかないのはもったいないからです。

ウェブサイトの作り方の詳しい話は、専門性の高い方に譲りますが、参考程度に、私が実際にウェブサイトを作った時のことをご紹介しておきます。

私の個人のウェブサイト「オフィスYKR」のページは、

・Jimdo

というサービスを使っています。

私がウェブサイトを開設したのは2011年ですので、当時はこのサービスが初心者にとって一番使いやすいもののひとつでした。

それから6年経っていますから、その間に類似のサービスは飛躍的に増加しました。

上記の他にも「ウェブサイト 無料」と検索すると無数にヒットします。

代表的なもので

・WIX

・さくらインターネット

・FC2ホームページ

などがあり、その他にもferret のようなIT系のメディアで無料ウェブサイト作成ツールについて紹介した記事 (ホームページ作成に使えるのはどれ?無料で簡単に作れるツール15選) が掲載されています。

無料で使える機能は限定的で、より高度な機能を使いたい場合に有料となる、というケースが多いようです。自分のニーズに合わせて選ぶとよいと思います。

ちなみ私が使っているJimdoは、無料プランだとアクセス解析ができないので、そこがネックです。

アクセス解析のために有料プランにアップグレードするか、他のウェブサイトに移るか、検討中です。あるいは、アクセス解析はブログの方でできているからと諦めるか...。そのあたりもこれからウェブサイトを開設する人は要検討かもしれません。

また、ウェブサイト宛てに連絡が来た時は、携帯電話にも通知が来るように設定しておく(後述)のをお勧めします。新規顧客獲得を目的としたウェブサイトであるのに、新しいお客様からの連絡にすぐ気がつかないのはもったいないからです。

2017年6月28日水曜日

第6章: 営業活動(ウェブサイト作成&ディレクトリへの掲載)

6-1 個人ウェブサイト開設について 個人的に思うこと

これにさらに

翻訳者(および通訳者)の多くは「職人気質」で、「ひたすら仕事に邁進している」という人が多いので、個人でウェブサイトを持っている人はまだまだそう多くありません。ですから、個人のウェブサイトを持つことはそれ自体が相当のアドバンテージになります。

試しにインターネット上で「翻訳者 個人」などと検索してみると、そのキーワードでヒットする個人翻訳者はわずかですが、個人の翻訳者を探している人が「教えて!Goo」などの相談受付ページで「個人の翻訳者でウェブサイトを持っている人を教えてください」などと尋ねているのを見たことがあります。

私の個人のウェブサイトはまだまだコンテンツが足りないので、「翻訳者 個人」のキーワードだけではヒットしませんが、「翻訳者 個人 岐阜市」と入れるとヒットします。翻訳の仕事は基本的に電話とパソコンの通信環境があればお互いが地理的にどこにいても成立します(私は海外の翻訳エージェントとも取引しています)ので、冷静に考えれば岐阜市に拠点があることはそれほど関係ありませんが、地元にいる人だという安心感からか、新規の引き合いが岐阜市やその近郊の方だという場合は今までにもありました。

翻訳者の中には日ごろお世話になっている翻訳会社と競合するのではないかという恐れもあって、個人の受付窓口を持たないことをポリシーにしている人も少なくありません。

インターネットの時代ですから、ネット上に自分のウェブサイトを持つことで、拠点を持つことができます。ウェブサイトには

・自己紹介

・翻訳実績

・得意(専門)分野

・連絡先(問い合わせフォーム、メールアドレスやSNSのアカウント名など。)

・自己紹介

・翻訳実績

・得意(専門)分野

・連絡先(問い合わせフォーム、メールアドレスやSNSのアカウント名など。)

ちなみにですが、私の場合、電話番号は入れていません。入れていても最初からいきなり電話で連絡してくる方はあまりいません。何度かメールなどでやり取りしている方に対して、メールの末尾に連絡先として電話番号も入れることはあります。

これにさらに

・翻訳料金表

・ブログ

などを載せても良いと思います。今の時代、会社名や芸能人など、新たに知った情報に対しては、まずネットで確認するのが当たり前になっています。そこでしっかり作り込んだウェブサイトがあるだけで、その人に対する信頼度が高まります。

翻訳者(および通訳者)の多くは「職人気質」で、「ひたすら仕事に邁進している」という人が多いので、個人でウェブサイトを持っている人はまだまだそう多くありません。ですから、個人のウェブサイトを持つことはそれ自体が相当のアドバンテージになります。

試しにインターネット上で「翻訳者 個人」などと検索してみると、そのキーワードでヒットする個人翻訳者はわずかですが、個人の翻訳者を探している人が「教えて!Goo」などの相談受付ページで「個人の翻訳者でウェブサイトを持っている人を教えてください」などと尋ねているのを見たことがあります。

ネット上でこれだけあまたの翻訳会社が存在するのに、個人に直接依頼したいという人の心理は、「何となく業者を通すと高そうだから」「少しでも安い人に頼みたい」ということもあると思いますが、それだけではなく、「毎回同じ人に訳してもらいたい」「専門用語を把握しておいてもらいたい」「細かい要望に対応してもらいたい」というニーズもあるからです。

私の個人のウェブサイトはまだまだコンテンツが足りないので、「翻訳者 個人」のキーワードだけではヒットしませんが、「翻訳者 個人 岐阜市」と入れるとヒットします。翻訳の仕事は基本的に電話とパソコンの通信環境があればお互いが地理的にどこにいても成立します(私は海外の翻訳エージェントとも取引しています)ので、冷静に考えれば岐阜市に拠点があることはそれほど関係ありませんが、地元にいる人だという安心感からか、新規の引き合いが岐阜市やその近郊の方だという場合は今までにもありました。

エージェントと競合する?

翻訳者の中には日ごろお世話になっている翻訳会社と競合するのではないかという恐れもあって、個人の受付窓口を持たないことをポリシーにしている人も少なくありません。

私の場合は、エージェント経由で知り合った顧客がウェブサイトを通じて後から直接コンタクトしてくるケースはこれまでに一度もありません。また、翻訳会社を通じて受けた仕事は、相手先のソースクライアント(元の依頼主)が誰かは知らされませんので、私の方からコンタクトすることも物理的にあり得ません。

あくまでウェブサイト開設は、新規のお客様の目に留まることが目的です。

2017年6月27日火曜日

5-2 秘密保持契約

5-2 秘密保持契約

依頼主やエージェントによっては翻訳者との間で「秘密保持契約」を結ぶというところもあります。その場合は内容を確認して、契約を締結することが仕事発注もしくは登録の条件となります。

依頼側から秘密保持契約内容が提示される場合がほとんどなので、内容を確認して署名、捺印します。

また、PCにセキュリティソフトが入っているかどうか、作業部屋での書類の保管状態(施錠できるキャビネットで保管されているかどうか)など、細かい事項を尋ねられることもあります。

鍵つきキャビネット

レターケースタイプ

http://amzn.to/2sfPS8E

引き出しタイプ

http://amzn.to/2tdm80i

秘密保持については、たとえ家族であっても秘密を漏らしてはならないという原則に立っているためです。

翻訳業をスタートさせる前に、資料の保管庫やPCのセキュリティなどについてしっかり確認しておくほうがよいでしょう。

依頼主やエージェントによっては翻訳者との間で「秘密保持契約」を結ぶというところもあります。その場合は内容を確認して、契約を締結することが仕事発注もしくは登録の条件となります。

依頼側から秘密保持契約内容が提示される場合がほとんどなので、内容を確認して署名、捺印します。

また、PCにセキュリティソフトが入っているかどうか、作業部屋での書類の保管状態(施錠できるキャビネットで保管されているかどうか)など、細かい事項を尋ねられることもあります。

鍵つきキャビネット

レターケースタイプ

http://amzn.to/2sfPS8E

引き出しタイプ

http://amzn.to/2tdm80i

秘密保持については、たとえ家族であっても秘密を漏らしてはならないという原則に立っているためです。

翻訳業をスタートさせる前に、資料の保管庫やPCのセキュリティなどについてしっかり確認しておくほうがよいでしょう。

2017年6月26日月曜日

第5章: セキュリティの確認

第5章: セキュリティの確認

5-1 納品文書へのパスワードのかけ方

翻訳を依頼された資料は基本的に機密書類であるため、依頼主によっては独自のシステムを使って、そのシステム上に納品ファイルを登録(アップロード)してくださいというところもあります。

あるいは、メールで送る際に「ファイルにパスワードをかけてください」または「暗号化して送ってください」というところもあります。

そういう場合、任意のパスワードをかけて文書を保護し、そのパスワードを別のメールで知らせます。(添付したメールにはパスワードを書きません。セキュリティ度向上のためです。)

◆Microsoft Wordのパスワードのかけ方(Office2000の場合)

ファイル>情報>文書の保護>パスワードを使用して暗号化>

◆Microsoft Excelのパスワードのかけ方(Office2000の場合)

ファイル>情報>ブックの保護>パスワードを使用して暗号化

[パスワード] ボックスにパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

[パスワードの再入力] ボックスにパスワードをもう一度入力し、[OK] をクリックします。

これで暗号化は完了です。このパスワードを忘れてしまうと、もう絶対にその文書は開けられません。注意してください。

★Microsoft Wordのパスワードの解除の仕方(Office2000の場合)

ファイル>情報>ブックの保護>パスワードを使用して暗号化

★Microsoft Excelのパスワードのかけ方(Office2000の場合)

ファイル>情報>ブックの保護>パスワードを使用して暗号化

[パスワード]ボックスに表示されている「**********」等の表示をBack Spaceキーですべて削除し、[OK]をクリックします。これで暗号化解除は完了です。

2017年6月23日金曜日

第4章: 屋号印(角印)と請求書を作る

第4章: 屋号印(角印)と請求書を作る

◆さて、仕事の納品が終わって先方の検収(チェック)が終わったら請求書を作成して送付しなければなりません。請求書送付のタイミングと、請求書に入れる支払期日については、顧客の担当者と打ち合わせやメールなどでよく確認しておく必要があります。

◆企業の経理部署によって、締日と支払日が決まっている(例えば月末締め翌月20日払い、15日締め翌月末払いなど)ことが多いですが、締日や支払い日は会社によってまちまちです。その会社の経理の支払い日よりも早い日に締切日を設定しないように注意が必要です。

◆企業内で経理処理などを担当されていた方はピンと来る方も多いと思いますが、いまだに日本の会社では請求書に「印鑑がないと処理できない」というところは多いです。

・社名(屋号名)に少しかかるくらいの位置に角印を押す

・印鑑は赤色インク

◆私は屋号の「オフィスYKR」のシャチハタの角印を作りました。

東急ハンズなどの文具店やハンコ屋さんで扱っている他、楽天やAmazonなどに出店しているインターネット上のハンコ屋さんに依頼すると2500円前後で作ってくれます。

◆私の場合、請求書は先に述べた「MFクラウド請求書」というクラウドソフトで作成した見積書データを変換して作成します。見積もりの段階では源泉徴収の額は表示しませんが、請求書では「源泉徴収を差し引いた請求書を作成して欲しい」と言われることもあります。

◆上のクラウドソフトを使えば源泉徴収と消費税は自動計算してくれます。

ソフトを使わない場合、源泉徴収は10.21%を掛けて算出します(1円未満は切り捨て)。

◆個人事業主の場合、年間の売上が1千万円を超えない場合は「免税事業者」として消費税は免除されますので、請求額は「税込み」で表示してもかまいませんが、「税抜き」で表示した方が課税対象となる金額が少なくて済みます。

例えば、作業量6,000字の日英翻訳単価1字5円の場合、

・税込み表示の場合:@\5×6,000=30,000

30,000×10.21%=源泉徴収 3,063円 請求額 26,931円

・税抜き表示の場合:@\4.63×6,000×1.08(消費税)= 30,002

4.63×6,000(消費税課税前の金額)×10.21%=源泉徴収 2,836円 請求額 27,166円

◆企業の経理担当者には税込み表示でも税抜き表示でも「どちらでもいいですよ」と言われます。作業量が多くない時はその差はわずかですが、年間を通して作業量が多い時は、税抜き表示にした方が、「源泉徴収額」が少なくて済みます。確定申告をすれば多く収めた分は戻ってくるのでどのみち同じことですが、ちなみに私は税抜き表示にしています。

◆さて、仕事の納品が終わって先方の検収(チェック)が終わったら請求書を作成して送付しなければなりません。請求書送付のタイミングと、請求書に入れる支払期日については、顧客の担当者と打ち合わせやメールなどでよく確認しておく必要があります。

◆企業の経理部署によって、締日と支払日が決まっている(例えば月末締め翌月20日払い、15日締め翌月末払いなど)ことが多いですが、締日や支払い日は会社によってまちまちです。その会社の経理の支払い日よりも早い日に締切日を設定しないように注意が必要です。

◆企業内で経理処理などを担当されていた方はピンと来る方も多いと思いますが、いまだに日本の会社では請求書に「印鑑がないと処理できない」というところは多いです。

・社名(屋号名)に少しかかるくらいの位置に角印を押す

・印鑑は赤色インク

◆私は屋号の「オフィスYKR」のシャチハタの角印を作りました。

東急ハンズなどの文具店やハンコ屋さんで扱っている他、楽天やAmazonなどに出店しているインターネット上のハンコ屋さんに依頼すると2500円前後で作ってくれます。

◆私の場合、請求書は先に述べた「MFクラウド請求書」というクラウドソフトで作成した見積書データを変換して作成します。見積もりの段階では源泉徴収の額は表示しませんが、請求書では「源泉徴収を差し引いた請求書を作成して欲しい」と言われることもあります。

◆上のクラウドソフトを使えば源泉徴収と消費税は自動計算してくれます。

ソフトを使わない場合、源泉徴収は10.21%を掛けて算出します(1円未満は切り捨て)。

◆個人事業主の場合、年間の売上が1千万円を超えない場合は「免税事業者」として消費税は免除されますので、請求額は「税込み」で表示してもかまいませんが、「税抜き」で表示した方が課税対象となる金額が少なくて済みます。

例えば、作業量6,000字の日英翻訳単価1字5円の場合、

・税込み表示の場合:@\5×6,000=30,000

30,000×10.21%=源泉徴収 3,063円 請求額 26,931円

・税抜き表示の場合:@\4.63×6,000×1.08(消費税)= 30,002

4.63×6,000(消費税課税前の金額)×10.21%=源泉徴収 2,836円 請求額 27,166円

◆企業の経理担当者には税込み表示でも税抜き表示でも「どちらでもいいですよ」と言われます。作業量が多くない時はその差はわずかですが、年間を通して作業量が多い時は、税抜き表示にした方が、「源泉徴収額」が少なくて済みます。確定申告をすれば多く収めた分は戻ってくるのでどのみち同じことですが、ちなみに私は税抜き表示にしています。

2017年6月22日木曜日

3-3 訳出スピードを上げる小さな工夫

3-3 訳出スピードを上げる小さな工夫

牛丼のキャッチフレーズではないですが、「うまい、早い、安い」(ちなみにこの3つの順番については同社創業時から変遷があるようです。)翻訳者はやはり重宝されます。

脳の中で起きている「原文理解→言語変換」のプロセス自体を早くするには経験とノウハウが必要ですが、「成果物」としての翻訳の仕上がりを早くための事務的な工夫は色々とあります。

〇一括置換

ワードやエクセルで使うことのできる「一括置換」機能を使い、何度も出てくる単語や用語は先に一括して変換してしまうやり方です。

文学作品などと違い、技術系や法律系の文書では、基本的に同じ意味の内容には同じ単語が何度も使われますが、原文で同じ単語が使われているのに訳語ではバラバラになっていると読む人が混乱しますので、訳語も統一するのが原則です(同じ単語で違う意味を指している場合は除きます)。しかし、1人で何十ページも訳していると、前に出てきた時に何と訳したか忘れてしまい、そのたびに前の箇所まで戻って確認していると時間のロスになります。

書籍翻訳のように原稿データがない場合は難しいですが、キーワードとして何度も出てくる単語は先に一括置換しておくとミスも少ないですし、時間短縮になります。

〇用語集の作成

原始的ではありますが、私はエクセルシートで対訳集を作っています。自分が訳したものをしっかりデータ化して残しておくことで、次に同じような内容が出てきた時に一から訳す必要がなくなり、スピードアップにつながります。

(翻訳メモリーについては、私はまだ導入しておらず、研究中です。)

他にも思い出し次第、また今後追加します。

2017年6月21日水曜日

3-2 翻訳作業時間記録表

3-2 翻訳作業時間記録表

自分の翻訳スピードを計測するために、エクセルシートを使って作業時間を記録するという方法があります。

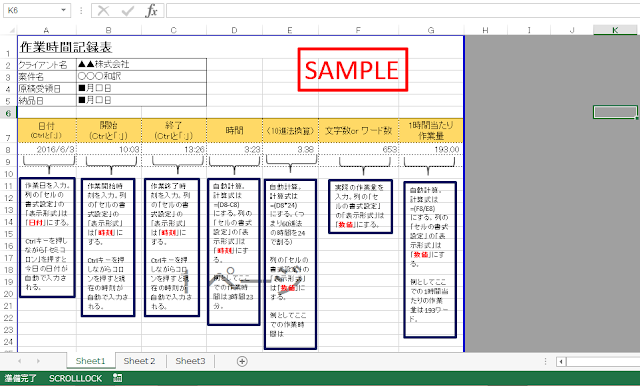

◆「作業時間記録表」サンプル

この記録表では、

・作業開始時刻

・作業終了時刻

・(自分で区切った作業時間内に進んだ)文字数またはワード数

を手入力します。この時、「日付」はコントロールキーを押しながら「;」(セミコロン)を押すと今日の日付が自動で表示されます。「時刻」はコントロールキーを押しながら「:」(コロン)を押すと今現在の時刻が自動で表示されます。「日付」の列は「セルの書式設定」の「表示形式」を「日付」にし、「開始」の列は同じく「セルの書式設定」の「表示形式」を「時刻」にします。

表示形式を時刻にしたC列からB列を引き算する計算式を入れておくと、自動的に〇時間▲▲分単位で開始時刻から終了時刻までの経過時間を計算してくれます。

上の図の例で言うと、10時3分に作業を開始して13時26分に一旦作業を中断した場合、作業時間は3時間23分です。その間に進んだ和訳作業が653ワードだったとします。

1時間当たりの作業量を算出する際、「3時間23分」のままでは計算できないので、この60進法の時間表示を「10進法」表示に直します。例えば、「7時間30分」は「7.3時間」ではなく「7.5時間」です。

この換算をするための計算式は「D列÷24」です。この理屈については数学が苦手な私には上手く説明できないので、ネット検索で「時間 10進法 換算」で調べて分かりやすい解説を読んでください。ここでは割愛します。

作業量653ワードを3.38時間で割ると、1時間あたりの作業量が出ます。

ここでは193ワードでした。

休憩時間は除いて厳密な時間を測るか、休憩時間も含めて朝の作業開始時刻と夜の作業終了時刻を入れて一日の大まかな作業時間で測るか、どちらも試してみると良いと思います。

こうして1時間あたりの作業量を算出し、案件がすべて終わったら平均値を出します。できれば案件によって作業時間記録表を分けて作っておくと、分野ごとに自分の翻訳スピードを把握できます。

2017年6月20日火曜日

第3章: 自分の翻訳スピードを測る

3-1 自分は1時間で何ワード訳せるか測る

◆翻訳スピードについては翻訳の業界雑誌でもよく取り上げられていますから、「翻訳事典」などの雑誌も参考にされると良いかもしれません。個人差があるとは思いますが、一般的な翻訳者は、1日2000ワード程度こなしているようです。私の場合は200ワードで1時間ぐらいかかってしまいますので、2000ワードこなすには10時間労働になってしまいます。8時間で2000ワードこなそうと思えば1時間で250ワード翻訳できるスピードが必要です。もちろん急いでいるからといって品質を低下させてはいけないので、品質を保ちながら経験とともにスピードも上げていくという努力が必要です。

◆自分の翻訳スピードの把握は、翻訳会社に登録している翻訳者にも必要です。

◆翻訳会社からの仕事の依頼はメールが多いですが、急ぎの時は電話がかかってきます。大量の翻訳を短期間で処理しなくてはならない場合、1人の翻訳者では無理だと翻訳コーディネーターが判断した場合は複数の翻訳者に分けて仕事を行います。この時、コーディネーターは「全部で〇〇ワードあるのですが、納期○日までだと何ワードできますか?」と聞いて来ます。この時自分のキャパシティ以上の量の仕事を引き受けてしまわないためにも、自分が翻訳のために費やした時間は大まかにでも記録しておくと良いと思います。

◆私の失敗例は契約書の翻訳の時で起こったことですが、新規でトライアルに合格した会社から契約書の和訳の依頼が来たとき、普段通りに1時間200ワードの計算で受注してしまいました。ところが実際にはものすごく時間がかかって、どう頑張っても1時間当たり150ワード程度しかこなせませんでした。この時は4時間睡眠の日が3日ほど続いてしまい、家族の夕食も手抜きになって迷惑をかけ、本当に大変な思いをしました。(明日に続く)

2017年6月19日月曜日

2-6 見積書の作り方

2-6 見積書の作り方

実際の見積書作りには、私は「MFクラウド請求書」というオンラインの請求書作成ソフトを利用しています。このソフトを使うと、作った見積書をそのまま納品書や請求書にも変換でき、請求書データはそのまま確定申告用の帳簿にも取り込む(有料機能)ことができるという経理サービスです。エクセルやワードで作る見積書よりもキレイな書式で作れますし、会社や屋号のロゴを入れることもできます。見積書から請求書に変換する際には源泉徴収分や消費税分も自動で計算してくれます。

私の場合、見積書には翻訳料金の他、備考欄に予定納期も記入しています。それには自分の翻訳スピードを把握する必要があります。自分は1時間あたり英語何ワード(もしくは日本語何文字)翻訳できるのか、和訳、英訳どちらも時間を測っておくと役に立ちます。その時間によって1日に何ワード(文字)翻訳できるのか、そして今回の案件は何日後までに完成できるのかの予測を立て、これを見積書の「備考」欄等に書き込みます。

この時、注意書きとして「○月○日までに発注のご連絡を頂いた場合」と私は入れています。会社によっては見積もりを出してから発注の決裁に時間がかかる場合があり、実際に翻訳の注文が来るまで数日かかることがあります。発注のゴーがかかった時点ですでにこちらが通知した納期の前日だった、ということもあり得る話です。

2017年6月16日金曜日

2-5 翻訳用 文字カウントの方法

2-5 翻訳用 文字カウントの方法

◆見積もりをする際の文字カウントの方法についても、詳しく述べておきたいと思います。

私が文字を数える際に使っているのはMicrosoft Wordの文字カウント機能です。

原稿がWordの場合、画面左下に「10906文字」などという数字が出ている箇所があるので、そこをクリックすると「文字カウント」というダイアログボックスが開きます。

◆日英翻訳で原稿が日本語の場合、私は英字、数字、記号は見積もり金額に含みませんので、「全角文字+半角カタカナの数」という欄に表示されている数字を翻訳前の原稿文字数としています。

◆英日翻訳の場合は「単語数」のところの数字を使います。

◆原稿のファイルがWordではない場合、

・例えばExcelの場合は、シート全体を選択して文字をすべてコピーし、「メモ帳」というソフトに貼り付けてテキスト状態にしてからWordにつけ、カウント作業します。

・PowerPointなどの場合も同様に作業しています。

◆その他に「文字カウント」でネット上を検索すると様々な文字カウントソフトが出てきますので、そういったソフトを使って良いかもしれません。

2017年6月15日木曜日

2-4 翻訳単価の相場、決め方

2-4 翻訳単価の相場、決め方

自分の翻訳単価をどのくらいに設定したらよいかという相談を時々受けます。

ちなみに私の場合は

・英→日(英語から日本語) 1ワード 8円~

・日→英(日本語から英語)1文字 4.5円~

で引き受けていますが、これは直接ソースクライアント(元の依頼主)に請求する時の金額で、長いお付き合いで用語の繰り返しが多い場合などは、ここからさらに値引きする場合もあります。

この値段が安いか高いかは、実際に頼まれる案件の難易度や、仕事のスピードやその他のサービス内容によると思います。もちろんもっと高い料金の翻訳者もいますし、クラウドソーシングのサイトなどではこの半分以下の価格を提示している翻訳者もいます。

「一般社団法人 日本翻訳連盟」のウェブサイトなどにも翻訳発注価格の目安が掲載されていますが、翻訳業界でも価格競争は激しく、「格安」「最短納期」などを謳う業者も増えており、さらに「Gengo」や「Conyac」などのクラウド翻訳などの参入もあって、価格設定には非常に悩むところです。

しかし、クラウド翻訳や格安をうたう翻訳会社と競合しようとして、極端に単価を下げてしまうと、受注してから自分が苦しむばかりか、業界全体の価格の下落にもつながる可能性もあります。

最近はAI技術の発達により、機械翻訳でも、プリエディット(あらかじめ翻訳しやすい原文に直してから機械翻訳にかけること)とポストエディット(機械翻訳後の翻訳成果を読みやすく編集すること)をすれば、かなり人間の手に近い翻訳ができる時代になってきたため、「機械でもできるような簡単な翻訳」には需要がなくなりつつあることも事実です。

このため、「自分の得意分野」を生かして「自分にしかできない翻訳」の方向に特化していくことが、翻訳者としての生き残りと翻訳単価の維持につながるのではないか、と個人的には思っています。

2017年6月14日水曜日

2-3 翻訳料金見積もりの出し方

2-3 翻訳料金見積もりの出し方

仕事の内容を打ち合わせたら、早速翻訳料金の見積もりを出さなければなりません。

見積もり金額の出し方には2通りあります。

・原文ベース(現在はこちらが主流)

・出来上がりベース

原文ベースでの見積もり方式というのは、元原稿の文字数またはワード数を数えて(文字カウントについては後述)、単価にその数を掛けて算出する方法です。現在の翻訳業界では原文ベースでの見積もり方式が主流になっています。クライアントにとっては翻訳前に請求額が確定しているというメリットがあるからです。

(例1)英語の原文が5,000ワードで単価が10円の場合(和訳=英日翻訳):

10円(単価)×5,000(数量)=50,000円(2,000円/英語200ワードあたり)

(例2)日本語の原文が10,000字で単価が6円の場合(英訳=日英翻訳):

6円(単価)×10,000(数量)=60,000円(2,400円/日本語400字あたり)

それに対し「出来上がりベース」の請求方法もあります。請求金額は翻訳作業の完了後に確定します。この方式で見積もりを出す場合は、翻訳作業前に出来上がりの文字数もしくはワード数を予測して見積もらなくてはなりません。

内容にもよりますが、一般的なビジネス文書を日本語⇔英語を翻訳する場合、

およそ 日本語400字≒英語200ワード

になります。つまり、日本語400字を英語に訳すと約200ワードになり、英語200ワードを日本語に訳すと約400字になるということです。ただしこの方式は翻訳者にとっては「業務量に対して正当に報酬が支払われる」というメリットがありますが、依頼主にとっては「見積もり金額と請求金額がピッタリ一致しない」「翻訳者が冗長な翻訳を行った場合は翻訳料金が高くなる」というデメリットがあるので、最近ではほとんど採用されません。

ですから最近は「原文ベース」で見積書を作成することがほとんどなのですが、1円単位の細かい請求をしたくないという場合は「枚数単位」または「ユニット単位」という方法もあります。翻訳業界では日本語400字(または翻訳後にこれに相当する英語200ワード)を原稿用紙1枚分ということで「1枚」もしくは「1ページ」と数えることがありますが、この枚数単位で請求する方法です。

この場合、端数をどうするかという問題がありますが、翻訳者目線に立てば切り上げ、依頼者目線に立てば切り捨てということになるでしょう。また、最近では日本語200字、英語100ワードを「1ユニット」として数える翻訳会社もあります。後述しますが、このユニットごとに自分が仕上げられる翻訳量を把握しておくと、作業量に対する見込み納期をすぐに計算することができます。

私が翻訳コーディネーターの仕事をしていた2000年頃は英語の場合はワード数カウントがほとんどだったので、私自身、英語の分量を数える時にはワード数で数えるのが染みついていますが、最近では英語でも「文字数」で打診してくるクライアントがたまにいて(クラウド翻訳でよく見かけます)、ワード数だと思って引き受けたら思ったより分量が少なくて「あれっ」と思い、よく見たら文字数だったことがあります。これが逆だったらと思ったらヒヤリとしました。普段英語の文字数で引き受けることに慣れている人は特に要注意ですね。

2017年6月13日火曜日

2-2 名刺と宛名シール作り

2-2 名刺

さて、屋号が決まったら名刺作りです。取引先に最初に挨拶に行くことに必要ですし、自分の知り合いに配っておくとどんなところから仕事が舞い込むか分かりません。本当に意外なところに翻訳の需要があるものです。知り合いの知り合いのそのまた知り合いからということも・・・あります(実話)。

名刺作りはプロにお願いすればウェブからでも注文出来ますから、必要ない人はここからしばらくは読み飛ばしてください。ただ、今はパソコンと名刺作成用紙があれば自作出来るので、急いでいる人と節約したい人には自作名刺がお勧めです。

私の今使っている名刺はA-oneという会社の「ラベル屋さん」という無料ソフトを使って作ったものです。

「ラベル屋さん.com」というウェブサイトに行くと

・インストール不要の「web版」ラベル屋さん9

・ネット接続なしで使える「ダウンロード版」ラベル屋さん9

の2種類のソフトが無料で利用出来ます。

印刷に使う名刺用紙はA-oneのものを使えば用紙の品番を入力するだけで対応の画面が出てくるので便利ですが、その他の用紙でも設定画面で大きさを選んで指定することができるので、ほとんどの名刺用紙に対応出来ます。

名刺の内容は屋号、職種(「翻訳者」など)、名前、住所、電話番号、メールアドレスの他、ウェブサイトを持っている人はURLやSNSで発信している人はそのアドレスを入れても良いと思います。私の場合は自分の屋号をデザインしたロゴと、ウェブサイトのURLをQRコード化したものを名刺に入れています。

ちなみに屋号のロゴはiPhoneアプリの「Logo Creator」(有料)で作成しました。ウェブサイトについては後述しますが、「Jimdo」を使って作りました。QRコードは「無料QRコード作成ソフト」と検索すると山のようにヒットしますから、使い勝手の良さそうなソフトを好みで選んでください。任意のウェブサイトのURLを入力するだけでQRコードが画像ファイルとして作成されます。

また、私は個人LINEの他に仕事用のLINEアカウントも持っています。(「LINE@」)LINE@についてはまとめサイトがいくつもあるので詳しい話はここでは割愛しますが、LINE@のアカウントもQRコード化やアイコン化することができるので、それらを名刺やウェブサイト上に貼ることも良い営業戦略になると思います。

さて、屋号が決まったら名刺作りです。取引先に最初に挨拶に行くことに必要ですし、自分の知り合いに配っておくとどんなところから仕事が舞い込むか分かりません。本当に意外なところに翻訳の需要があるものです。知り合いの知り合いのそのまた知り合いからということも・・・あります(実話)。

名刺作りはプロにお願いすればウェブからでも注文出来ますから、必要ない人はここからしばらくは読み飛ばしてください。ただ、今はパソコンと名刺作成用紙があれば自作出来るので、急いでいる人と節約したい人には自作名刺がお勧めです。

私の今使っている名刺はA-oneという会社の「ラベル屋さん」という無料ソフトを使って作ったものです。

「ラベル屋さん.com」というウェブサイトに行くと

・インストール不要の「web版」ラベル屋さん9

・ネット接続なしで使える「ダウンロード版」ラベル屋さん9

の2種類のソフトが無料で利用出来ます。

印刷に使う名刺用紙はA-oneのものを使えば用紙の品番を入力するだけで対応の画面が出てくるので便利ですが、その他の用紙でも設定画面で大きさを選んで指定することができるので、ほとんどの名刺用紙に対応出来ます。

名刺の内容は屋号、職種(「翻訳者」など)、名前、住所、電話番号、メールアドレスの他、ウェブサイトを持っている人はURLやSNSで発信している人はそのアドレスを入れても良いと思います。私の場合は自分の屋号をデザインしたロゴと、ウェブサイトのURLをQRコード化したものを名刺に入れています。

ちなみに屋号のロゴはiPhoneアプリの「Logo Creator」(有料)で作成しました。ウェブサイトについては後述しますが、「Jimdo」を使って作りました。QRコードは「無料QRコード作成ソフト」と検索すると山のようにヒットしますから、使い勝手の良さそうなソフトを好みで選んでください。任意のウェブサイトのURLを入力するだけでQRコードが画像ファイルとして作成されます。

また、私は個人LINEの他に仕事用のLINEアカウントも持っています。(「LINE@」)LINE@についてはまとめサイトがいくつもあるので詳しい話はここでは割愛しますが、LINE@のアカウントもQRコード化やアイコン化することができるので、それらを名刺やウェブサイト上に貼ることも良い営業戦略になると思います。

登録:

コメント (Atom)

-

詐欺だと警告されている講座を受講してしまう人が後を絶たない 浅野正憲 氏の翻訳講座「在宅翻訳アカデミー」「在宅翻訳起業」「翻訳の学校」が2019年の秋ごろから業界内で物議をかもしています。

-

コロナ禍で注目される「在宅ワーク」と怪しい副業情報商材 新型コロナウイルスの影響で、仕事や将来に対する不安を抱える人が増え、さらに感染防止の意味でも 「在宅ワーク」に関心を持つ人が増えています 。

-

字幕翻訳スクールがAI字幕翻訳ツールを開発したというニュース 数日前に字幕翻訳スクールがAI字幕翻訳ツールを開発したというニュースが流れ、翻訳者たちの間に衝撃が広がりました。これを受けて翻訳者の堂本秋次さんがYouTubeで 緊急動画 を配信され、それを見たローズ三浦さんの発案...

-

また出てきました。 AIに翻訳を任せれば「英語力不問」で翻訳家になれるという講座です。 実はこの講座は、 2019 年から 2020年 にかけて問題になった講座と同じ販促業者が後ろで糸を引いている講座です。以前問題になった講座については 2020年2月25日火曜日のこち...

-

2018年6月に開講されて大いに物議を醸した「在宅翻訳アカデミー」(浅野正憲氏主宰)を運営していた「株式会社REGOLITH」がまた新たな講座を開きました。

-

2018年頃、今より低単価でちょっとめちゃくちゃな量の仕事をしていた時期があります。3日で8500ワード とか、2日で5300ワード とか。一度無理を聞いたらそれが当たり前になってしまって毎日毎日、朝早くから夜遅くまで仕事していました。

-

業界で今ザワついているあの件について私からも一言。 ちょっと話は横道に逸れるところから入りますが....。 数年前、海外からの依頼でしばらくの間チェッカーの仕事も時々受注することもあったのですが、「え、これって本当に日本人が訳したの?」と思えるほどひどい訳文が送られてく...

-

はじめまして。 フリーランス翻訳者の浅野ユカリと申します。 結婚して子どもが生まれる前は企業内で通訳と翻訳の仕事をしていました。子どもが生まれてからは不定期に実務翻訳の仕事を頂いて、基本的に在宅で仕事をしています。 フリーランスの翻訳者と...